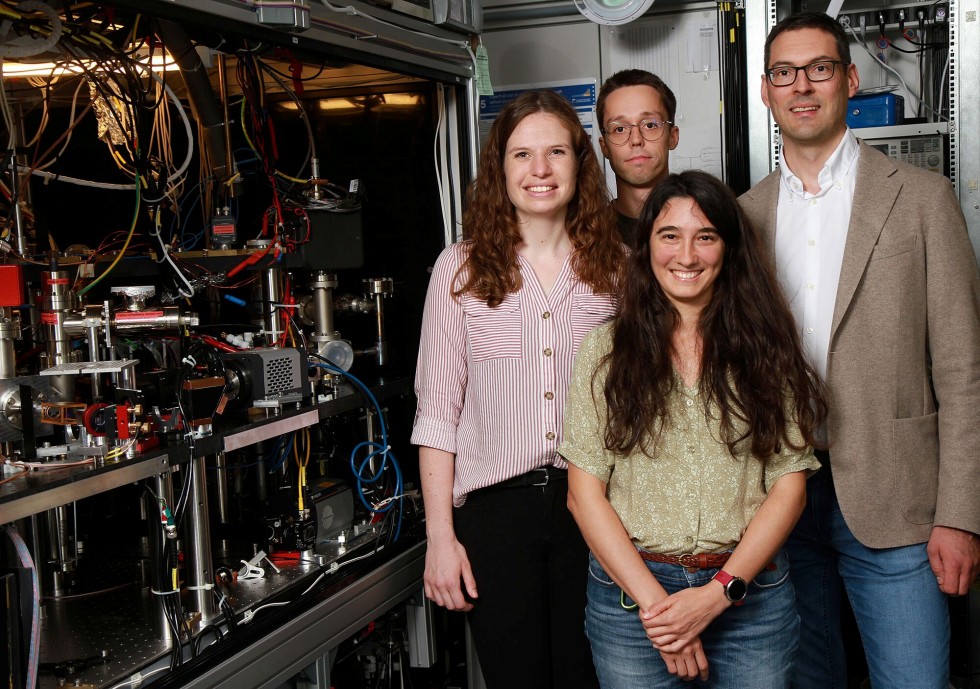

Was sich gegen Weltraumschrott tun lässt

In den Erdorbits schwirren immer mehr Satelliten, Raketenteile und undefinierte Splitter umher. Die Raumfahrtunternehmen und -agenturen unternehmen bisher zu wenig, um Weltraumschrott zu vermeiden. Geschweige denn zu beseitigen.

Foto: ESA

Inhaltsverzeichnis

- Wie setzt sich der Weltraumschrott zusammen?

- Wie viel Weltraumschrott gibt es?

- Was ist das Problem mit den Schrottobjekten?

- Kann Weltraumschrott auf die Erde stürzen?

- Welche Bahnen sind am stärksten betroffen?

- Welchen Einfluss haben das Design und die Tests von Satelliten?

- Was können die Satellitenbetreiber und Raketenkonzerne tun?

- Wie lässt sich Weltraumschrott schnell entfernen?

- Gesetze und Abkommen: Wie ist der Weltraum reguliert?

- Woher stammen die Informationen über Weltraumschrott?

- Wer verfügt über die nötigen Anlagen zur Schrottdetektion?

Die Raumfahrt steht vor einem gravierenden Problem: Die Orbits sind zunehmend vermüllt. Das hat Konsequenzen für die Satelliten, die dort fliegen, und für die Raketen, die die Bahnen passieren sollen. Und das Problem verschärft sich: Immer mehr Satelliten werden gestartet und diese werden im Durchschnitt immer weniger getestet. Kollisionen – so scheint es – sind in Zukunft kaum vermeidbar.

China hat im Januar 2007 demonstriert, was dann passiert. Mit einer bodengestützten Rakete zielte das chinesische Militär auf einen chinesischen Wettersatelliten und brachte ihn – Volltreffer! – zum Explodieren. Eine Drohgebärde für künftige Kriege im Weltall? Wahrscheinlich. Ganz sicher aber eines der zwei Events in der Geschichte der Raumfahrt, die am meisten Schrott produziert haben. Das andere war die ungeplante Kollision zweier Satelliten unter Beteiligung des frühen Konstellationssatelliten Iridium 33 im Jahr 2009. Zusammengerechnet haben die beiden Events rund die Hälfte aller bislang entstandenen Schrottteilchen verursacht.

Wie setzt sich der Weltraumschrott zusammen?

Weltraumschrott besteht im Wesentlichen aus funktionsunfähigen Satelliten und aus Raketenteilen, Oberstufen und Tanks zum Beispiel. Es handelt sich also um die Hinterlassenschaften der Satellitenwirtschaft. Eher kein Problem: der berühmte Werkzeugkoffer, der bei einem Außenbordeinsatz an der Internationalen Raumstation (ISS) verloren gegangen ist. Bei kompletten Satelliten und Oberstufen ist es nicht geblieben. Mittlerweile sind viele Bahnen von Wolken kleinerer Schrottpartikel durchzogen.

Wie viel Weltraumschrott gibt es?

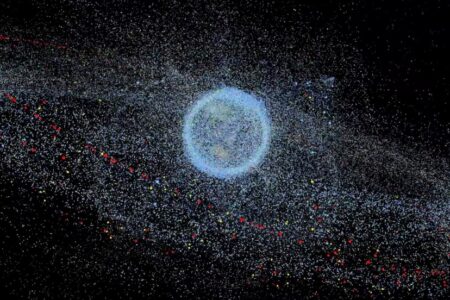

Laut einem Bericht der europäischen Weltraumagentur ESA aus dem Dezember 2023 sind seit Beginn der Raumfahrt im Jahr 1957 annähernd 6500 Raketen erfolgreich gestartet. Diese Raketen haben 16.990 Satelliten abgesetzt, von denen sich 11.500 noch immer in einem Erdorbit befinden.

Lesetipp: Wie die ESA die frühesten Schwarzen Löcher mittels Gravitationswellen beobachten will

Den ESA-Schätzungen zufolge gibt es in den Erdorbits insgesamt:

- 36.500 Objekte, die größer als 10 cm sind,

- 1 Mio. Objekte, die größer als 1 cm sind und

- 130 Mio. Objekte, die größer als 1 mm sind.

Die ESA beziffert die Gesamtmasse des Schrotts mit 11.500 t.

Was ist das Problem mit den Schrottobjekten?

Zwar sind die meisten der Schrottpartikel klein, aber sie bleiben gefährlich. Die durchschnittliche Geschwindigkeit, mit der zwei Objekte in einem erdnahen Orbit aufeinanderprallen, beträgt 11 km/s. „Das ist zehnmal schneller als eine Gewehrkugel“, sagt Holger Krag, Leiter des Büros für Weltraumsicherheit der europäischen Raumfahrtagentur ESA.

Die Spezialisten kennen heute 35.150 Objekte mit Namen. Diese sind tennisballgroß oder größer und würden einen Satelliten beim Aufprall pulverisieren. Die EAS vermutet in den erdnahen Orbits 1 Mio. Objekte mit einem Durchmesser von 1 cm und mehr, deren Aufprallenergie noch immer einem Pkw-Crash in eine Betonwand bei 50 km/h Fahrtgeschwindigkeit entspricht.

Das Problem des schnellen Schrotts: Es droht eine Kollisionskaskade. Kessler-Syndrom nennen sie das in der Raumfahrtindustrie. Jede Kollision erzeugt neue hochenergetische Teilchen, die wiederum neue Kollisionen nach sich ziehen. Das ist das Horrorszenario. Ganze Regionen im Weltraum wären dann unbrauchbar.

Kann Weltraumschrott auf die Erde stürzen?

Ja, und das ist auch schon häufiger passiert. Generell gilt: Je größer ein Teil beim Eintritt in die Erdatmosphäre und je temperaturbeständiger das Material, desto wahrscheinlicher ist es, dass das Teil auf der Erde ankommt. Besonders häufig sind das Brennkammern.

Laut ESA ist das Risiko, dass Menschen durch herabstürzenden Weltraumschrott zu Schaden kommen, um mehrere Größenordnungen – Zehnerpotenzen – kleiner als das Risiko, etwa bei einem Autounfall verletzt oder getötet zu werden.

Welche Bahnen sind am stärksten betroffen?

Eine Reihe von Faktoren entscheidet darüber, wie stark ein Orbit gefährdet ist. Großen Einfluss hat erstens die Bahnhöhe. Generell gilt: Je tiefer ein Objekt fliegt, desto eher entfernt es sich von allein, indem es in der Restatmosphäre abbremst, absinkt und schließlich verglüht.

Welchen Einfluss haben das Design und die Tests von Satelliten?

Ein wesentlicher Risikofaktor sind große Produktionslose. Seit Mitte der 2010er-Jahre werden immer mehr sogenannte Megakonstellationen projektiert, große Schwärme von Satelliten, die mit den Methoden der Massenfertigung hergestellt werden. Diese Satelliten sollen vor allem eins sein: billig. Und deshalb wird nicht mehr jeder einzelne Satellit vollumfänglich getestet. SpaceX will mit seiner Starlink-Konstellation eine fünfstellige Zahl in die Erdorbits bringen. OneWeb plant mit 650 Satelliten, hält aber die Lizenzen für 2000. Und bei der Amazon-Konstellation Kuiper soll die Flotte 3236 Satelliten stark sein. Solche Projekte spülen viele annähernd baugleiche Maschinen ins Weltall, wo sie jedem Zugriff entzogen sind. Stellt sich später heraus, dass es einen Produktionsfehler gegeben hat, betrifft dieser Hunderte, wenn nicht Tausende von Satelliten. Auch jeder noch so kleine Designfehler könnte zum tausendfachen Risiko werden.

Was können die Satellitenbetreiber und Raketenkonzerne tun?

„Die meisten Trümmer entstehen noch nicht durch Kollisionen, sondern immer noch durch Explosionen“, sagt der ESA-Experte Krag. Die Bedingungen in mehreren Hundert Kilometern Höhe sind harsch: Die Temperaturen sind niedrig, die Strahlungsdosen hoch. Raketenstufen sind nicht für den jahrelangen Verbleib im Orbit ausgelegt, sondern für die kurze Zeit bis zum Aussetzen des Satelliten. Immer wieder kommt es zum Druckbersten von Tanks. In anderen Fällen mischen sich Treibstoff und Oxidator – mit fatalen Folgen.

Dagegen gibt es nur ein Mittel: Alle ausgedienten Komponenten müssen passiviert – also all ihrer Restenergie beraubt – werden. Das bedeutet: Tanks müssen entlüftet, Drallräder abgebremst werden. Zusätzlich braucht es Robustheit – zum Beispiel durch technische Redundanz – in der Entsorgungsphase von Satelliten. Denkbar ist ein Standardkit für das De-Orbiting, eine autonome Einheit samt Triebwerk, die noch angesteuert werden kann, wenn der Bordcomputer ausgefallen ist oder die Haupttanks vorzeitig erschöpft sind.

Wie lässt sich Weltraumschrott schnell entfernen?

Verschiedene Unternehmen und Weltraumagenturen tüfteln an Demonstrationsmissionen für das gezielte Entfernen ausgedienter Satelliten und Oberstufen aus den Erdorbits. Die Technik, die dabei zum Einsatz kommen soll, ist divers. Fangnetze sind im Rennen, orbitale Abschleppdienste und Greifmechanismen, die die trudelnden Altlasten abbremsen und sie ihrer Bahnenergie berauben sollen. Die für 2026 geplante Mission Clearspace will zum Beispiel einen robotischen Greifer nutzen, um eine Oberstufe mit einer Bahnhöhe zwischen 664 km und 801 km zu entfernen.

Bislang hat es keine Demonstrationsmissionen gegeben, bei denen Schrottobjekte entfernt worden wären. Es gilt auch als fraglich, ob sich jemals eine Müllabfuhr etablieren lässt. Enorme Investitionen in Infrastruktur und zuverlässige, massentaugliche und im Betrieb bezahlbare Abschlepptechnik wären nötig. Auf absehbare Zeit ist das Zukunftsmusik. Am ehesten ist im sonnensynchronen Orbit (SSO) damit zu rechnen, wo viele Erdbeobachtungssatelliten der Gewichtsklasse um 2 t unterwegs sind.

Immerhin: Einzelne relevante Technologien, um Objekte aus Bahnen zu entfernen, werden getestet. Die Sonnenforschungsmission Proba-3 will zum Beispiel Rendez-vous-Manöver testen, bei denen sich ein Satelliten einem zweiten unkooperativen Satelliten annähert. Die zuverlässigste Strategie gegen Weltraumschrott wird wohl immer darin bestehen, Objekte sofort zu entfernen, also noch bevor sie außer Kontrolle geraten. Die Ariane-6-Oberstufe soll beispielsweise mittels ihres wiederzündbaren Antriebs Vinci ihren Resttreibstoff nutzen, um sich in der Erdatmosphäre zum Verglühen zu bringen.

Gesetze und Abkommen: Wie ist der Weltraum reguliert?

Es gibt kein verbindliches internationales Regelwerk für die Beseitigung von Schrott aus den erdnahen Orbits. Das Weltraumrecht der UN stammt aus der Anfangszeit der Raumfahrt in den 1960er-Jahren und verpflichtet die Nationen zu fast nichts. „Veraltet und inadäquat im Bezug auf Weltraumschrott“, schreibt Anél Ferreira-Snyman, Juristin an der südafrikanischen Universität von Pretoria. Relevant ist heute vor allem eine Zahl: 25 Jahre. Länger sollen Satelliten nach Betriebsende nicht im Orbit verbleiben. Allerdings ist dies keine Regel, sondern eine unverbindliche technische Empfehlung, die ein Expertengremium Ende der 1990er-Jahre aufgestellt hat.

Der Mangel an Regulatorik geht einher mit einer Abwesenheit von Sanktionen. Es ist deshalb auch nicht verwunderlich, dass die 25-Jahre-Empfehlung nicht stringent befolgt wird. Nach ESA-Angaben liegt die Entsorgungsquote bei gerade einmal 60 %. „Wenn wir mit dieser Rate trotz Megakonstellationen weitermachen, dann steuern wir auf eine Katastrophe zu“, sagt Holger Krag. Mittlerweile gibt es Initiativen, die nach dem Prinzip der freiwilligen Verpflichtung funktionieren. Auf der Berliner Luft- und Raumfahrtmesse ILA sind einige zum Beispiel der ESA-Initiative Zero Debris Charter (dt.: Schrottvermeidungs-Charta) beigetreten. Darunter sind die Satellitenbauer Airbus, Thales Alenia Space und OHB sowie der Konstellationsbetreiber Amazon.

Woher stammen die Informationen über Weltraumschrott?

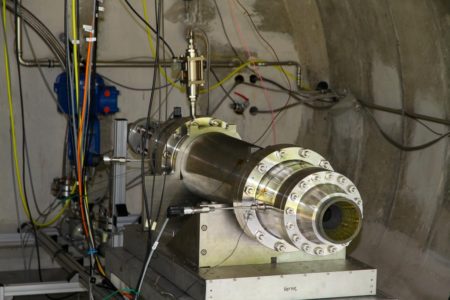

Es gibt mehrere Sensortypen, mit denen man Satelliten und Weltraumschrott finden und beobachten kann. Dazu zählen bodengestützte Teleskope, Radare und Lasertracker. Auf dem neuesten Stand der Technik ist beispielsweise das im Oktober 2020 eingeweihte Instrument Gestra bei Koblenz: ein quasi-monostatisches Radar. Das bedeutet, dass der Sender und der Empfänger voneinander getrennt sind, in diesem Fall liegen sie aber direkt nebeneinander. Das Radar ist phasengesteuert, die 256 Einzelstrahler je Antenne können einzeln angesteuert werden. Phasensteuerung funktioniert in einem großen, aber begrenzten Raumwinkelbereich. Gestra kann zusätzlich geschwenkt werden. Das Radar nutzt als Standardstrategie einen sogenannten Suchzaun: Die Einzelstrahler leuchten den Weltraum in Zeilen ab. Der Scan muss so schnell erfolgen, dass der Schrott nicht durch den Zaun fliegen kann, ohne detektiert zu werden.

Mit dem Finden des Schrotts ist es allerdings nicht getan. Bislang unbekannte Objekte müssen zunächst so lange beobachtet werden, bis ihre Bahndaten hinreichend bekannt sind. Erst dann können sie in einen Bahndatenkatalog aufgenommen werden. Von nun an muss das Objekt immer wieder gefunden werden, damit es im Katalog verbleiben kann, als Faustregel einmal täglich. Ansonsten bestünde die Gefahr, dass die Bahndaten zu ungenau werden, da externe Störfaktoren die Bahn beeinflussen. Zu den Faktoren, die einen solchen Drift erzeugen, zählen: Reibung durch Restatmosphäre, Änderung der Eigenschaften der Restatmosphäre unter dem Einfluss der Sonnenstrahlung und Störungen durch Gravitationseffekte von Mond und Sonne.

Hinzu kommt eine wachsende Zahl an satellitengestützten Überwachungssystemen, zum Beispiel auf dem kanadischen Sapphire-Satelliten und an Bord der Konstellation Space Based Space Surveillance der US-Luftwaffe. Die weltraumgestützte Beobachtung bietet eine Reihe von Vorteilen. Grundsätzlich haben die Messdaten eine höhere Güte als terrestrische Daten, da die Effekte der Erdatmosphäre allenfalls eine geringe Rolle spielen. Zudem kann das Instrument – je nach Orbit – immer von der Sonne wegschauen, sodass die zu beobachtenden Objekte immer hell erleuchtet sind.

Wer verfügt über die nötigen Anlagen zur Schrottdetektion?

Die wichtigste Datenquelle ist der umfangreiche Katalog des US-Militärs. Von diesem existiert eine nicht klassifizierte Variante, die öffentlich zugänglich ist. „Das ist Grundlage des Raumfahrtbetriebs weltweit“, sagt Holger Krag von der ESA. Der Katalog speist sich aus einem Netzwerk terrestrischer Teleskope und Radaranlagen. Spionagesatelliten werden in der nicht klassifizierten Version nicht mitgeliefert. Lange Zeit galt das auch für alle Objekte, deren Herkunft ungeklärt war. Auch Russland führt einen Katalog, der allerdings nicht zugänglich ist.

15 europäische Länder, darunter Frankreich, das Vereinigte Königreich, Italien und Deutschland, streben einen eigenen Katalog an: Sie haben sich zu dem zwischenstaatlichen Konsortium EUSST (EU Space Surveillance and Tracking) zusammengeschlossen. Die darauf basierenden Dienste werden von der EU-Kommission mit insgesamt 70 Mio. € teilweise finanziert und allen EU-Mitgliedern kostenfrei zur Verfügung gestellt. Teil des Konsortiums können allerdings nur Staaten werden, die bereits über eigene Anlagen zur Weltraumüberwachung verfügen.