Kein Schatz im Silbersee

Vor 30 Jahren galt Bitterfeld als Synonym für Apokalypse. Heute steht hier einer der mordernsten Chemieparks – und die Stadt sieht sich als Touristenziel.

Foto: André Kehrer

Kilometerweit rollt die S-Bahn aus dem gerade mal 30 km entfernten Leipzig durch den Chemiepark, der sich in nichts von jenen in Rotterdam, Ludwigshafen oder Marseille unterscheidet. Moderne helle Industriebauten, dazwischen von tausenden Lampen erhellte Rohrbrücken und Destillationskolonnen, Tanks sowie jede Menge kleiner Schlote stehen hier. Sie dampfen weiß vor sich hin – keine Spur vom beißenden gelblich-braunen Rauch früherer Jahrzehnte.

Bereits im ausgehenden 19. Jahrhundert lockte die sich rasch entwickelnde chemische Industrie an: Das Flusswasser der Mulde, oberflächennahe Braunkohlelagerstätten und eine gute Infrastruktur waren die Argumente.

Als Gründungsunternehmen gelten die Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft (AEG), die Chemische Fabrik Griesheim und die Actien-Gesellschaft für Anilin-Fabrication zu Berlin (Agfa). Später gehörte der Standort zu den IG Farben, die nach dem Krieg deutschlandweit zerschlagen wurden.

Bitterfeld war führend bei der Chloralkali-Elektrolyse, der Herstellung von Leichtmetalllegierungen und bei PVC-Entwicklungen.

1934 wurde hier weltweit erstmals eine Kunstfaser produziert, seit 1936 lieferte Agfa die ersten Farbfilme. Nach dem Wiederaufbau führte die DDR hier zwei Chemiekombinate (Bitterfeld und Wolfen), die mit Kunstfasern, Filmen und chemischen Grundstoffen eine ähnliche Palette wie vor dem Krieg produzierten. Allerdings fehlte es chronisch an Investitionsmitteln.

Und auch den penetranten Gestank nach Schwefelwasserstoff, der früher aus den 100 m hohen Ziegelschornsteinen, aber auch Jahre nach deren Sprengung noch aus den Deponien aufstieg, kann selbst die sensibelste Nase kaum mehr wahrnehmen. Hier und da erblickt man noch ein paar Industrieruinen, doch das meiste aus der Zeit vor dem Fall der Mauer ist längst verschwunden.

Als eines der ersten Unternehmen investierte Bayer nach 1990 eine Milliardensumme in den Standort Bitterfeld. Der Chemiekonzern aber baute nicht direkt auf dem rund 1200 ha großen Gelände, wo damals noch die alten Chemieanlagen standen, sondern unmittelbar daneben auf der grünen Wiese.

„Die Investition in die weltweit größte Produktionsstätte für Aspirin-Produkte war damals nur möglich, weil es eine für uns sichere Regelung zu den im Untergrund vermuteten Altlasten gegeben hat“, sagt der heutige Werkleiter Christian Schleicher. Für alle Probleme, die tiefer als 2 m im Boden liegen, bürgen Bund und Land – und nicht der Eigentümer.

Das gilt für praktisch alle Investitionen in Bitterfeld und in der inzwischen eingemeindeten Nachbarstadt Wolfen. Für die Unternehmen eine günstige Lösung, für die Region hingegen eine Überlebensfrage: Ohne eine solche Freistellungsgarantie für die Altlasten wären die rund 300 Firmen – vom Lackspezialisten Akzo Nobel über den Quarzglashersteller Heraeus bis hin zum Wasserstoffperoxidproduzenten Ausimont – wohl nie hierher gekommen.

Das Chemiekombinat ist abgewickelt. Aber es gibt eine Art „bad bank“, um die Altlasten und Deponieflächen sichern, verwalten und schrittweise sanieren zu können. „Wir sind juristisch der Rechtsnachfolger des Chemiekombinats und der Filmfabrik Wolfen“, erzählt Harald Rötschke, Geschäftsführer der landeseigenen MDSE Mitteldeutsche Sanierungs- und Entsorgungsgesellschaft und promovierter Experte für den Bitterfelder Untergrund. Gut 350 Mio. € hat das Land Sachsen-Anhalt inzwischen bereitgestellt, um das zu sanieren, was da unter der Oberfläche schlummert.

In seinem Zimmer in einem repräsentativen Altbau bedeckt ein gigantischer Zeitplan eine der Seitenwände – vom Boden bis zur Decke. Ganz oben kann Rötschke Daten nur eintragen, wenn er eine Leiter nutzt. Der Plan umfasst die Maßnahmen der nächsten 20 Jahre. Eingetragen werden hier die Kerndaten des Grundwassermonitorings entlang der unterirdischen hydraulischen Sperrriegel, die sich auf gut 10 km Länge am Nordostrand des Chemieparks Bitterfeld-Wolfen erstrecken.

Rund 2 Mio. m³ Wasser werden hier jährlich von etwa 50 Pumpen aus bis zu 30 m Tiefe an die Oberfläche befördert. „Dort drüben, hinter den Gleisen des Bahnhofs Wolfen, steht eine unserer Vorreinigungsanlagen, in denen dieses Wasser chemisch so aufbereitet wird, dass wir es an das Gemeinschaftsklärwerk von Chemiepark und Kommune abgeben können“, meint Rötschke und zeigt übers Gelände. Es wird gefiltert, geflockt, gestrippt und sedimentiert, was das Zeug hält. Die Technologie ist robust und erprobt, auch die Abriegelung des kontaminierten Tiefenwassers funktioniert zuverlässig, wie sich anhand der Messdaten zeigt.

Man merkt Rötschke, der mit seinem ergrauten Vollbart fast wie ein Umweltaktivist wirkt, an, dass er mit Leidenschaft dabei ist. Dass er inzwischen aber auch gelernt hat, zeit seines Lebens nicht wirklich mit der Aufgabe fertig werden zu können.

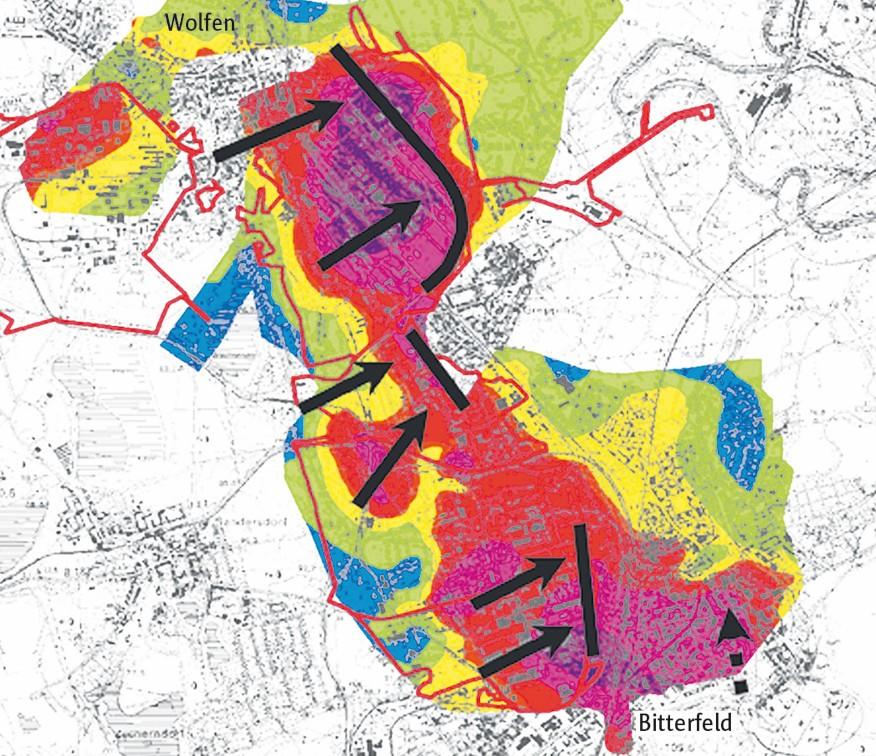

Bitterfelds Untergrund ist nicht zu sanieren – egal, wie viel Geld dafür ausgegeben würde. Allein tausende Tonnen Chlorkohlenwasserstoffe sind in den Grundwasserleitern verteilt. Die Vielzahl der unterschiedlichen Schadstoffe macht eine genauere Eingrenzung schwierig. Rötschke zeigt eine Karte der Region, auf der die Grundwasserbelastung farblich markiert ist: an den Randbereichen ist ein wenig grün, hier ist der Verschmutzungsgrad vergleichsweise harmlos. Das gesamte Zentrum aber ist tiefrot, an einigen Stellen sogar gefährlich violett. Hier finden sich die höchsten Konzentrationen an Umweltgiften.

„Wir können es mit unseren hydraulischen Anlagen so eingrenzen, dass sich die Kontamination nicht weiter ausbreitet“, erklärt er und zeigt auf die dicken Linien, die sich im Nordwesten entlangziehen. Sie sehen aus wie Abschnitte einer Frontlinie für die Stellungen von Armeen einer historischen Schlacht. Das Rot und Violett ist in den letzten 20 Jahren nicht wesentlich weniger geworden.

„Insgesamt haben wir 60 Industriedeponien im Portfolio“, sagt er, gut zehn davon im Chemiepark Bitterfeld, andere in Leuna, Schkopau und Mansfeld sowie in anderen Landesteilen. „Damit sind wir der größte Deponiebetreiber Deutschlands.“

Einige der Deponien sind mehr als 200 ha groß, also zehnmal mehr als eine größere Hausmüllkippe. Chemieabfälle, Erzschlacken, organische Reststoffe aus der Faserproduktion finden sich hier. Rötschke „besitzt“ Millionen Tonnen jeder Art, nutzen aber kann sie niemand. Dutzende Forschungsprojekte zur Nutzung und Aufarbeitung habe man begleitet, es sei aber immer um Größenordnungen von einer Wirtschaftlichkeit entfernt. „Wir haben – leider – nur den Dreck übernommen“, fasst es Rötschke zusammen.

Die schlimmsten Regionen haben die wohlklingendsten Namen: Grube Johannes, der im Volksmund Silbersee genannte Tümpel an der Straße zwischen Bitterfeld und Wolfen, oder die „Freiheit III“ etwas weiter südlich. Allein hier lagern rund 6 Mio. m³ unterschiedlichster Abfälle. Was dort genau an welcher Stelle liegt, lässt sich erst seit 1990 sicher nachvollziehen.

Als besonders problematisch gelten die Reste in der Grube Antonie – hier dürften über 60 000 t meist hochgiftige chlorierte Kohlenwasserstoffe liegen. „Das kann man nicht mehr sinnvoll rausholen und aufbereiten. Wir werden daher den Schwerpunkt auf die Grundwassersanierung legen“, beschreibt Rötschke den Plan. Das kostet derzeit 12 Mio. €/Jahr – und wird von nicht abzuschätzender Dauer sein.

Zuständig für die zehn Bitterfelder Deponien ist Birgitt Stellmacher, eine resolute Frau, die bis kurz nach dem Fall der Mauer in den Stickstoffwerken Piesteritz an der Elbe, rund 15 km nördlich von Wolfen, gearbeitet hat. Die Diplomchemikerin wechselte sozusagen die Fronten. Nach der Wende bewarb sie sich auf eine Stelle als Abfallbeauftragte und kam um die Jahrtausendwende zur MDSE nach Bitterfeld.

„Das ist zwar etwas völlig anderes als in einem produzierenden Unternehmen, aber jeder Tag bringt neue Herausforderungen“, sagt sie. Auch wenn sie weiß, dass tief unter ihren Füßen tausende Tonnen organischer und nichtorganischer Verbindungen langsam vor sich hinreagieren, sieht sie eine durchaus positive Entwicklung: „Die schlimmsten Auswirkungen, die die Bevölkerung hier jahrzehntelang ertragen mussten, haben wir doch schon in den Griff bekommen“, meint sie. Am Silbersee macht sie das fest.

US-Filmstar Jane Fonda stand hier nach der Wende fassungslos am Zaun, der ausgasende Schwefelwasserstoff stank zum Himmel, die Häuser ringsum waren dick verkrustet mit grauem Dreck. Inzwischen sorgt eine Lage Geogitter-Textil, die während einer Frostperiode auf die zugefrorene Wasseroberfläche aufgebracht wurde und die später bis auf den ligninhaltigen Schlamm absank, für eine Verringerung der Gerüche.

Experimentiert wurde auch mit einem Gemisch aus Rindenmulch und Styropor, auf dem entsprechende Bakterienkulturen siedeln, die in den Deponiestoffen eine Nahrungsquelle sehen. Heute würde Jane Fonda das Problem kaum noch sehen können: Das Wasser spiegelt himmelblau, als läge 2 m unter dem Wasserspiegel keine Altlast mehr.

Ein Schwarm Enten, einige Rallen und auch zwei Schwäne stören sich daran nicht, die Uferbereiche sind von Maulwürfen und Wildschweinen durchwühlt. Und auch die Wohnhäuser, die hier über die Straße hinweg jenseits des Deponiezauns stehen, strahlen fast sämtlich in frischen Pastelltönen. Die Luftgrenzwerte werden hier auch ohne Dieselfahrverbot eingehalten, ganz ohne Manipulationssoftware.

Am sogenannten Nordschlauch, wo früher vor allem die Abfälle aus der Faserproduktion eingeleitet wurden, wächst inzwischen Schilf, während ein knapp 200 m langer Abschnitt völlig eben modelliert ist und an diesem milden Januartag ein spärliches Wintergrün sprießen lässt.

Hier ist im Oktober vergangenen Jahres ein Großversuch vorläufig abgeschlossen worden, bei dem aufbereitete, grobkörnige Schlacke aus der Hausmüllverbrennung mit dem Deponieschlamm vermischt wurde. „Wir sind von den Ergebnissen sehr positiv überrascht“, gesteht Birgitt Stellmacher. Mit den rund 70 000 t Schlacke sei eine erdähnliche Konsistenz erzielt worden. „Das ist ein wirtschaftlich vertretbarer Weg, um den bis zu 20 m mächtigen Schlamm dauerhaft zu stabilisieren.“

Das Verfahren ist völlig neu, die bundesdeutschen Vorschriften kennen keinen Präzedenzfall und somit betreten auch die Mitarbeiter in den Genehmigungsbehörden Neuland. „Die Anforderung an die Schlacken sind sehr hoch, weil es sich um ein Gewässer handelt“, sagt Rötschke. Um dennoch arbeiten zu können, hat die Behörde bei wenigen Parametern, etwa für Sulfat und Chlorid, Ausnahmegenehmigungen erteilt. Damit könnten ca. 150 000 t/Jahr verarbeitet werden. Die Sanierung würde dann etwa 20 Jahre dauern. Eine abschließende Genehmigung steht allerdings noch aus.

Für Christian Schleicher, der vor rund 15 Jahren in seiner damaligen Heimat Argentinien gefragt wurde, ob er nicht das neue Bayer-Werk in Bitterfeld übernehmen wolle, ist der Wandel der Region augenfällig. „Meine erste Fahrt durch die Landschaft hier war zu einer Zeit, in der die Luft und auch die Flüsse recht sauber waren – aber dennoch sah man überall Industrieruinen und die Warnschilder an den Deponien“, erinnert er sich.

Heute ist davon nichts mehr zu sehen. Im Gegenteil, die Industriestadt liegt direkt an der Goitzsche, einem der größten künstlichen Seen, der seit dem Jahr 2000 auch zum Baden genutzt werden kann. Dort blinken im Sommer die weißen Segel, Radfahrer umrunden auf Tagestouren das Gewässer und einige suchen an der inzwischen so benannten Bernsteinküste nach schmückenden Steinen – mit und ohne Fossilien.