Mehr bezahlbare Wohnungen in der Stadt

Lösungsansätze aus Zürich sollen auch in Stuttgart helfen.

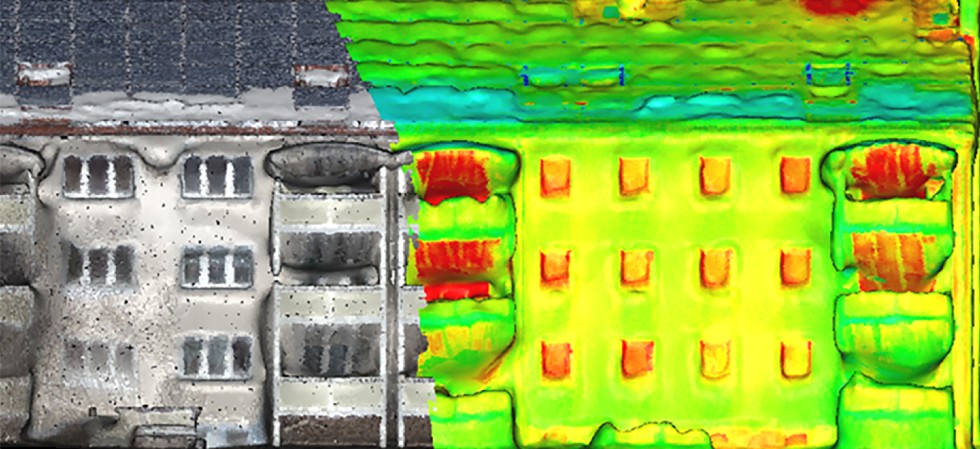

Foto: Petra Steinbacher / Stadtberatung Dr. Sven Fries

Bezahlbarer Wohnraum ist Mangelware. Zumindest in Ballungszentren wie München, Hamburg und Stuttgart. Die Probleme sind hausgemacht. Oft wurde jahrzehntelang fast nichts in erschwinglichen Wohnbau investiert und Freiflächen sind kaum vorhanden.

Wer nach neuen Ansätzen sucht, um die Misere zu beenden, findet in Zürich 60 Wohnbauprojekte. Die Rautistrasse, Zwicky Süd, Triemli oder Tramdepot Hard sind alle in den vergangenen 20 Jahren entstanden. Oft wurden alte Industriebrachen umgenutzt oder sie sind Ersatzwohnbauten.

„Die Schweizer hatten um die Jahrtausendwende einen eklatanten Mangel, nachdem sie 50 Jahre lang nichts in bezahlbaren Wohnraum investiert haben“, sagt Yuliia Zalomaikina. Die Architektin arbeitet in Stuttgart im Team der Internationalen Bauausstellung 2027 (IBA‘27).

Wer sich wie sie mit den Züricher Projekten beschäftigt hat, erkennt, dass es für den Wandel mehr braucht als Beton und solvente Investoren. Die Antwort auf die Frage „Wie kommen mehr Wohnungen in die Stadt?“, ist vor allem eine gesellschaftlich-soziale. Denn sie zielt darauf, wie wir in Zukunft im urbanen Raum miteinander leben wollen.

Stadtgrundstücke nur in Erbpacht

„Die Stadt Zürich verkauft keine Grundstücke mehr“, weiß Zalomaikina. Stattdessen bietet sie Erbpachtmodelle an, Laufzeit 100 Jahre. Nach dieser Zeit erhält die Stadt das Grundstück wieder zurück. Bodenspekulationen seien damit passé, erklärt die Architektin.

In der Folge sind 90 % allen Wohnraums in Zürich Mietwohnungen, 20 % davon sind genossenschaftlich organisiert. Und Wille der Stadt ist es, diesen Anteil auf 30 % zu erhöhen. So sind alle 60 Projekte, die verteilt über Zentrum und Peripherie liegen, genossenschaftlich organisiert. Dieses Konstrukt ermöglicht es, werthaltiger zu bauen. Die Bünde kalkulieren mit einer 100-jährigen Lebensdauer der Wohnblocks.

Diese Öffnung des Blickwinkels beinhaltet, dass Wohnungen hochwertiger ausgestattet sind. Parkettböden und sogar Küchen sind von den Genossenschaften eingebaut, und werden mit vermietet. In Summe sparen diese Aspekte Geld. „Die Mieten sind rund ein Drittel günstiger als der durchschnittliche städtische Mietzins“, so Zalomaikina.

Ganz ohne Einschränkungen geht es nicht

Gleichzeitig verpflichten sich die Mitglieder zu Einschränkungen. Die elementarste dürfte der vertraglich fixierte Verzicht aufs Auto sein. Keines der 60 Projekte hat eine Tiefgarage, denn die sind in der Herstellung teuer, was den Mietzins nach oben schraubt. Stattdessen gibt es Carsharing im Mitgliederpaket. Auch regelt der Mietvertrag bei etlichen Projekten, wie viel Wohnfläche jedem Mieter zusteht und in welcher Konstellation. Trennen sich etwa die Eltern einer fünfköpfigen Familie, müssen sie ihre Fünfzimmerwohnung aufgeben und erhalten stattdessen zwei kleinere Apartments.

Gleiches gilt für Eltern, deren Kinder ausziehen. „Auch sie können nicht in den zu großen Räumlichkeiten bleiben und müssen in eine Zwei- oder Dreizimmerwohnung umsiedeln“, verdeutlicht Planerin Zalomaikina. Durch diese Maßnahmen liege der Wohnraumbedarf in Zürich im Schnitt bei 35 m² pro Person. In Deutschland liegt er 12 m2 höher, bei 47 m2.

Weil alle Projekte eine hohe Verdichtung aufweisen, gelingt diese Flexibilität. Bis zu 400 Wohnungen zählen einzelne Komplexe, die trotz baulicher Radikalität Rücksicht auf vorhandenes Umfeld nehmen und sich städtebaulich einfügen.

Apropos Stadtbau: Um die Wohnblocks, die bis zu 20 Stockwerke hoch sind, zu erstellen, hat die Stadt Zürich für die Projekte die Regeln gelockert. Die Gebäude können zweimal höher und dreimal dichter gebaut sein als bislang üblich. Nur so sind Gebäudetypen mit geschickt arrangierten Grundrissen – vom Einzimmerapartment bis zu Clusterwohnraum – möglich.

In Letzterem leben in neun Zimmern sieben Personen, die sich Großküche und Baderaum teilen. Diese haben Penthouse-Charakter und sind teils komplex konstruiert, über Gebäude hinweg und verbunden via Glasstege. Auch hier radikal gedacht: Statt Lofts für Superreiche in den oberen Etagen zu etablieren, ist auch dort günstiger Wohnraum zu finden.

Überhaupt spielt der Gemeinsinn in den Anlagen eine wichtige Rolle. Durch die Verdichtung entsteht Freiraum, etwa für Spielräume im Innern, in denen Kinder bei schlechtem Wetter toben dürfen, oder für Bibliotheken und Veranstaltungsräume – und außen für Gemeinschaftsgärten sowie Spiel- und Bolzplätze. Hinzu kommt, dass in den Erdgeschossen Lebensmittelläden, Cafés, Bäcker und Friseure die Nahversorgung gewährleisten.

Stuttgart lernt von Zürich

Die IBA‘27 will Antworten finden wie in Zürich. Eines von 16 Projekten, das bis zur Schau realisierbar ist, liegt im Stuttgarter Stadtteil Rot. „Am Rotweg“ ist eine typische Siedlung der 1950er-Jahre. Die sieben Riegelbauten mit 150 Wohnungen werden abgerissen und durch zehn Gebäude ersetzt.

Doch der städtebauliche Siegerentwurf der Architekturbüros ISSS Research Architecture Urbanism aus Berlin und Topo*grafik aus Marseille liefert nicht nur eine neue Typologie, die rautenförmige Gebäude als Winkel und in Gruppen arrangiert, sondern laut Plan geht es auch stärker in die Höhe. Statt wie bisher einheitlich drei Vollgeschosse zu bauen, springen die Gebäudehöhen im neuen Quartier auf bis zu sieben Etagen. „In Summe sollen so auf gleicher Fläche bis zu 130 Wohnungen mehr entstehen“, sagt Gisbert Renz, Vorstand der Baugenossenschaft Neues Heim, die gemeinsam mit der Baugenossenschaft Zuffenhausen das Projekt baut und später auch betreiben wird.

Die Erdgeschosse sollen ebenso wie in Zürich gewerblich und karitativ genutzt werden: eine Kita, ein ambulanter Stützpunkt, Co-Working-Flächen und ein Lebensmittelladen sind geplant. Ganz aufs Auto verzichten müssen die Mieter nicht, denn die Bauherren setzen auf einen Mobilitätshub, also ein zentrales Parkhaus. Darin soll es Carsharing genauso geben wie E-Bike-Verleih. Ansonsten bleibt das neue Quartier autofrei.

Reallabor fürs Wohnen

Noch steht die Detailplanung für die Häuser aus. Vorgesehen sind flexible Grundrisse für Wohnungen mit zwei bis fünf Zimmern. Zur weiteren Entscheidungsfindung wurde im Juli zwischen den Riegelbauten eine Reallaborbühne eingerichtet.

Während im städtebaulichen Entwurf die Baukörper und Freiräume des neuen Quartiers definiert wurden, soll mit der Laborbühne in den nächsten drei Jahren untersucht werden, welche Begegnungsmöglichkeiten, Wohnformen und Grundrisse hier funktionieren. „Wir leisten uns mit der Laborbühne einen Zwischenschritt, um gemeinsam über Lösungen nachzudenken, wie künftig zusammengewohnt werden kann“, so Andreas Hofer, Intendant der IBA‘27.

Das Quartier, das in Holzhybrid-Bauweise entsteht und ein 80-Mio.-€-Budget hat, will auch das Stadtklima verbessern. „Es sollen Freiräume geschaffen werden, die nach dem Prinzip Schwammstadt funktionieren“, erläutert Stephan Schwarz vom Siegerbüro ISSS.

Das heißt, überall gibt es kleinteilige Plätze, Freiräume und Oasen – eine zentrale Wiese bildet den Kern und mit Gemeinschaftsgärten und Stadtplätzen eine Art „grüne Lunge“. Auf den Dächern der Häuser sollen Dachterrassen begrünt werden. Die Begrünung hält bei Regen Wasser zurück und gibt sie bei Hitze oder Trockenheit an die Umgebung ab. Gebäude und Oasen sollen außerdem so angeordnet sein, dass Luft auf natürliche Weise zirkuliert und das Quartier abkühlt.

Um die Nachhaltigkeit einzubinden, streben die Bauherren an, das Quartier lokal mit Energie zu versorgen – zum Beispiel durch Solaranlagen. Regenwasser soll mithilfe einer Zisterne und naturnahen Versickerungsflächen genutzt werden und das Wohngebiet bei starken Niederschlägen schützen. Ein hübsches Detail dürfte dabei die zentrale Grünfläche sein, die als Retentions- und Versickerungsfläche dient. Sie wird nach Regen zum Wasserspielplatz, im Winter zum Eislaufplatz und an sonnigen Tagen zur Liegewiese.